★何故、もっと頭を使わないのか?廃棄物・ゴミ問題。★

おいらは、自分なりの信念があって、「スーパーで購入した商品の内空き缶、ペットボトル、スチロールトレイなどの再利用可能なものは、購入したスーパーに次回買い物に行ったときに”返却”するべきだ!何でもかんでも"売るだけ売っておいてその容器や不燃ごみは家庭で自治体が収集するゴミ捨て場に捨てなさい"というスーパー側の考え方は身勝手そのものである!」と思ってきました。無論、不燃ゴミだけ

捨てて帰るのではなく、おいらは1ヶ月分まとめ買い派(実際に食材の倹約にも繋がる)なので、ス−パーにいく時は前回購入した食材の入っていた発砲スチロールトレイや缶詰の空き缶、4Lペットボトルの焼酎の空き瓶などをスーパーのゴミ箱がある傍に置いてきつつ、1回の買い物当り1万数千円(その月によって違うが)位食料を買ってきました。ところが、相手方のスーパーも”理解している”と思いきや、2011年頃からおいらが行くとわざわざ商品のダンボールを床に叩き付けて「にやにや」笑いをする”精神障害者的な店員”や、買い物カートに(下手をすると)2つ分の食材を買って、しかもスーパーに余計な経費をかけさせないように冷凍品や生鮮品を入れるための40Lのアイスボックス2個と常温でも影響の無い物を入れるためのダンボール箱を2個、車に持参して『箱持参で着てますから、レジ袋は結構ですよ』と”お優しく”言ってやっていたにも拘らず、店の段差でカートが倒れて卵が割れてしまったのを『さあ、交換できますかね〜?』と底意地悪くニヤ付いてみたり、(買い物カートを使う店に段差があること自体、既に経営者が大馬鹿のスーパー)この”無礼千万な、およそ社会人としてはおいらが人事なら絶対に採用はしないだろう(実際にかつてダイエーにはこの手の無礼な店員が多く、結果として倒産してしまった)”営業畑出身のおいらからは考えられない”精神異常者スーパー店員”がどこに行っても増加していることに気が付きました。

★こいつら、今時スーパー店員は何故ダイエーが倒産したのか?何故全国のスーパーの売上高が年々減少しているのか?が理解できていない!!★

さて、彼ら多分のほとんどは地方の聞いたことも無いような高校や中学を卒業した低脳のパートやアルバイトなのでしょうが、そのパートやアルバイトを満足に管理できない正社員にも大きな問題があります。で、おいらにつまらないマネをして面白がっていた低脳店員達の様子を見るとどうもおいらが(多分他の客も)スーパーで買ったものの容器やトレイをスーパーのゴミ箱に捨てられることが面白くないと思っていることが段々分かってきました。平たく言えば売ったものの容器を戻されるくらいなら何も売れなくても良い!ということです。こういう精神障害者的スーパー店員というのは、小売業は客に不快感を与えたら終わりだ。どんな大企業でも倒産しない民間企業は存在しない。という当たり前で簡単な事が理解できないのです。

彼らはスーパーで販売した商品の容器等も"家庭ごみ"と称し、ゴミ箱に『家庭ごみお断り。見つけたら警察(パチンコ屋と吊るんでいる不法行為団体)に通報します』と張り紙をしてあったりします。では、純粋な「家庭ごみ」とおいらの言う「スーパーごみ」との違いは何でしょうか?

左は鼻をかんだり、眼鏡を拭いたりしたティッシュやタバコの空き箱などです。これらは今更再利用もできないのでゴミとして処分するしかないもので、家庭生活をしていればどの家庭からも出てしまうゴミです。こうしたゴミが純粋な”家庭ゴミ”と言えます。

一方、右側のゴミが”スーパー側の言う家庭ゴミ”ですが、よく考えてみてください。これらは全てスーパーで販売している商品の容器などです。おいら達昭和30年代生まれの人間は知っていますが、缶詰は昔からありました。しかし、ペットボトルやサラダオイルの容器、ましてやリサイクルが出来ないと云われている「色つきのスチロールトレイ」などは昔はありませんでした。

酒や焼酎、食用油などは全て瓶を客が持参して、『おい。今日は五合くれい』『へい、毎度!』とか量り売りで売っていました。肉も魚もスチロールトレイなどは使わずに、量り売りで経木(木を薄く削ったもの)に包んで客に渡していました。缶類も肉や魚などの缶詰はありましたが、飲み物類のほとんどは瓶で売られていて、『瓶代』なるものが価格にプラスされ、瓶を買った店に返却すると、現金で返してくれていました。

この時代の「ゴミ」とは野菜の皮やクズ、魚の骨や皮、食べ残しの料理といった”生ゴミ・燃えるゴミ”が大部分で、燃えないゴミなどはせいぜい缶詰や瓶詰めの食品で店が引取らないもの位だったのです!

我々消費者がスーパー側に『飲み物はペットボトルにしてくれ!』とか『ビールは缶にしてくれ!』『見栄えが悪いから発砲スチロールトレイに入れて、ラップをかけて販売してくれ!』と頼んだでしょうか?少なくともおいらの知る限りそのような話は聞いたことはありません。自分達スーパー側がより「売りやすく」「見栄えがするように」と勝手に燃えないゴミ・燃やしてはいけないゴミを増やしてきただけなのです!それを『一度、客の手に渡ったものだから家庭ゴミである。スーパーに返すな!』とは随分身勝手な言い草だとは思いませんか?更に憲法上の問題もあります。企業の中にはおいらが勤めていた三菱地所のように、基本的には契約書や社内文書などをシュレッダーにかけた「紙ゴミ」しか出ない会社もあります。それらは自前で古紙回収業者に引取らせていますが、ほとんどは再生紙の原料になるにも関わらず処理費用や運賃を払っています。ゴミ処理は基本的に市町村の業務です。この処理費用は個人・法人も含めて(家電リサイクル法の対象となる廃棄物を除いて)税と借金と国・都道府県からの補助金で賄われています。法人地方税は経常利益に対してその都道府県が地方税法に定められた税率の範囲内で課税しています。一方では自治体にゴミ処理の費用をほとんど負担させない企業がある、その一方で膨大なゴミを排出する品物を販売しておいて『それは自治体の費用で処理させろ!うちの店に返したら不法投棄だと訴えるぞ!』という図々しいとしか言いようの無いスーパー・コンビニという業界があります。『税負担の公平性』という観点からは著しく問題があり、憲法第14条に定める「法の下での平等」に反するものです!!(#−−)まさにスーパー業界とは『売りっぱなし。やりっぱなしの我がまま業界』と言えるのではないでしょうか?

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抄)

(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)

最終改正年月日:平成二三年一二月一四日法律第一二二号

(定義)

第二条

この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。

2 この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

3 この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。

4 この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。

一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物

二 輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)

5 この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。

6 この法律において「電子情報処理組織」とは、第十三条の二第一項に規定する情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、第十二条の三第一項に規定する事業者、同条第三項に規定する運搬受託者及び同条第四項に規定する処分受託者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(国民の責務)

第二条の三

国民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第三条

事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

*おいら注:スーパーの事業活動=生活必需物資を販売すること。スーパーが販売した物品の空き缶やペットボトル・スチロールトレイなどはスーパー側で適正に処理しなければならない。という解釈しかできない!販売した物品の容器等を「家庭ごみ」と称し自治体のゴミ収集所に捨てろというのは単に自らの経費を削減したいからという我がままでしかない!(#−−)

2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。

(清潔の保持等)

第五条

土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地において、他の者によつて不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を都道府県知事又は市町村長に通報するように努めなければならない。

cf.茨城県坂東市ではおいらの家の畑(耕作放棄中)に洗濯機や自転車が投棄されていた旨通報したところ『そういうものは公道じゃない限り民有地の占有者が何とかしてくれないと..

』とかなり面倒そうな様子だった。頭にきたので、道路側に出して「道路にはみ出ている」と言って役所のトラックで取りに来てもらった。もし、民有地内は対処しないのであれば、通報する意味が無いと思うが??

3 建物の占有者は、建物内を全般にわたつて清潔にするため、市町村長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。

*大掃除が法律で義務付けられていることは知らなかった。。(^^;

4 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

*よく坂東南中学校の男子生徒がおいらの家の前の道路にパンの袋とかジュースの空き缶、ペットボトルとかを下校時に不法投棄していきます。農家が苗を植えるときに雑草を防ぐために敷く黒いビニールをその辺に放置して風でおいらの家に飛ばされてきたりします。道路にある場合は誰も片付けません。これが農村地帯の実情です。

5 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。

6 市町村は、必要と認める場所に、公衆便所及び公衆用ごみ容器を設け、これを衛生的に維持管理しなければならない。

*茨城県坂東市の「八坂公園」では公衆便所はありますが、公衆用ごみ容器は全て撤去されました。。何故だろう?

7 便所が設けられている車両、船舶又は航空機を運行する者は、当該便所に係るし尿を生活環境の保全上支障が生じないように処理することに努めなければならない。

(事業者の協力)

第六条の三

環境大臣は、市町村における一般廃棄物の処理の状況を調査し、一般廃棄物のうちから、現に市町村がその処理を行つているものであつて、市町村の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らしその適正な処理が全国各地で困難となつていると認められるものを指定することができる。

*東京都ではペットボトルの再生事業に関して経費が掛かりすぎるとして分別収集を止めて「可燃ごみ」としました。(^^;

2 市町村長は、前項の規定による指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、環境省令で定めるところにより、当該市町村において当該一般廃棄物の処理が適正に行われることを補完するために必要な協力を求めることができる。

3 環境大臣は、第一項の規定による指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等の事業を所管する大臣に対し、当該一般廃棄物の処理について市町村が当該製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者の協力を得ることができるよう、必要な措置を講ずることを要請することができる。

4 環境大臣は、第一項の規定による指定を行うに当たつては、当該指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等の事業を所管する大臣の意見を聴かなければならない。

(投棄禁止)

第十六条

何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

*おいら注:これが所謂『不法投棄』ということです。ただ疑問符が残るのは、分別して捨てるよう掲示のあるゴミ箱にペットボトルなどの「スーパー等販売商品容器ゴミ」

を投入する行為が”捨てる”という行為に当るのか?では何故、スーパー・コンビニ等は店頭にゴミ箱を設置しているのか?という点です。

自分の店で購入した容器・包装ゴミであっても、「当店は経費節減のため、『廃棄物処理及び清掃に関する法律第三条』の規定に関わらず販売した商品の容器・包装ゴミに関して一切責任を負わない違法スーパーです!」と掲示してゴミ箱を撤去するということをやらないのでしょうか?また、包装ゴミを返却しているに過ぎない(その辺に散らかしているわけではない)客に向けて「不法投棄は違法です!家庭ごみ(実はスーパー包装ゴミ)捨てるな!警察に通報します!」と掲示するということは、警察官も本「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第三条」において「スーパー側で販売した商品の容器・包装ゴミに関してはスーパー側に処理をする責任があるのだ」

ということを、違法賭博であるパチンコ・パチスロ会社、及びパチンコ業界と連携して多重債務者を続々と産み出しているセゾン・カードに天下り(という表現も良くない。実際は公務員社会の出世レースで敗れた人的産業廃棄物)していて、満足に法律理論も分からないような、劣悪な成績で高校を卒業した巡査などなので、理解できないからでしょうか?ちなみに刑事訴訟法上、正規の警察職員というのは「警部・警部補以上の者である」と定められています。つまり巡査、巡査部長、巡査長らは地方公務員ではあるけれども、警察官として法律に関わる手続きに関してはあくまで「見習い、警部以上の職員の手伝い、補助者」という地位なのを忘れてはいけません。(日本国民の常識)

(焼却禁止)

第十六条の二

何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却

二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却

三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

おいら注:まあ、田舎で敷地の広い家などは燃えるゴミは自宅の焼却炉やドラム缶なんかで燃やしている家庭が大部分でしょう。

(指定有害廃棄物の処理の禁止)

第十六条の三

何人も、次に掲げる方法による場合を除き、人の健康又は生活環境に係る重大な被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物として政令で定めるもの(以下「指定有害廃棄物」という。)の保管、収集、運搬又は処分をしてはならない。

一 政令で定める指定有害廃棄物の保管、収集、運搬及び処分に関する基準に従つて行う指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分

二 他の法令又はこれに基づく処分により行う指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分(再生することを含む。)

(ふん尿の使用方法の制限)

第十七条

ふん尿は、環境省令で定める基準に適合した方法によるのでなければ、肥料として使用してはならない。

さて、後の部分は国の自治体の役割分担や廃棄物処理業者の条文とかなので、罰則のある条文だけ、掲載します。

第五章 罰則

第二十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 第七条第一項若しくは第六項、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者

二 不正の手段により第七条第一項若しくは第六項、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(第七条第二項若しくは第七項、第十四条第二項若しくは第七項又は第十四条の四第二項若しくは第七項の許可の更新を含む。)を受けた者

三 第七条の二第一項、第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業を行つた者

四 不正の手段により第七条の二第一項、第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の変更の許可を受けた者

五 第七条の三、第十四条の三(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十九条の四第一項、第十九条の四の二第一項、第十九条の五第一項又は第十九条の六第一項の規定による命令に違反した者

六 第六条の二第六項、第十二条第五項又は第十二条の二第五項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者

七 第七条の五、第十四条の三の三又は第十四条の七の規定に違反して、他人に一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせた者

八 第八条第一項又は第十五条第一項の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を設置した者

九 不正の手段により第八条第一項又は第十五条第一項の許可を受けた者

十 第九条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定に違反して、第八条第二項第四号から第七号までに掲げる事項又は第十五条第二項第四号から第七号までに掲げる事項を変更した者

十一 不正の手段により第九条第一項又は第十五条の二の六第一項の変更の許可を受けた者

十二 第十条第一項(第十五条の四の七第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物を輸出した者

十三 第十四条第十五項又は第十四条の四第十五項の規定に違反して、産業廃棄物の処理を受託した者

十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

十五 第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者

十六 第十六条の三の規定に違反して、指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分をした者

2 前項第十二号、第十四号及び第十五号の罪の未遂は、罰する。

おいら注:一〜一三号は無許可の産廃業者などに対する罰則。一四は所謂「ポイ捨て」や個人が山林などにゴミや要らなくなった家電製品を捨てた、などのケース。一五は有害廃棄物(塩素を含むプラスチックなど-ダイオキシンが出る)を自宅で焼却した様なケース

一六は個人・法人を問わずそれら有害廃棄物を保管したりわざわざ集めたり、運搬したり、許可を得ないで勝手に処分した場合。この内産廃を許可無く輸出したり「ポイ捨て」したり、有害廃棄物を燃やしたりしようとした場合は未遂でも罰せられます。

第二十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 第六条の二第七項、第七条第十四項、第十二条第六項、第十二条の二第六項、第十四条第十六項又は第十四条の四第十六項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者

二 第九条の二、第十五条の二の七又は第十九条の三の規定による命令に違反した者

三 第九条の五第一項(第十五条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けた者

四 第十五条の四の五第一項の規定に違反して、国外廃棄物を輸入した者

五 第十五条の四の五第四項の規定により許可に付せられた条件に違反した者

六 前条第一項第十四号又は第十五号の罪を犯す目的で廃棄物の収集又は運搬をした者

おいら注:事業者が一般廃棄物(小売店の野菜くずなど)の処理をするときはその運搬・処理業者は産廃業者としての免許を持っている業者でなければならない。処理を委託された業者はそれを他の業者に再委託してはならない。

事業者が委託する産廃運搬・処理業者の間に中間処理業者が入る場合も全て産廃運搬業者・処理業者としての免許を得ている業者でなければならない。(事業ゴミを運搬・処理業者に委託する事業者にも無免許業者を排除することを義務付けた)

環境省令で定めた場合以外には廃棄物運搬収集業者・処理業者は他の者にこれらの業務を委託してはならない。環境省令・政令で定める場合以外は特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処理業者は他の者に運搬・処理を委託してはならない。

一般廃棄物運搬、処理業者で都道府県知事から業務改善・停止命令を受けて違反した業者、無許可で許可を受けた処理施設を譲受、借受た者、国外の廃棄物を環境大臣の許可なく輸入した者、

国外の廃棄物の輸入に関して環境大臣から付された条件に違反した者、廃棄物を捨てたり、無許可で焼却した者。が本条で罰せられます。

第二十七条

第二十五条第一項第十二号の罪を犯す目的でその予備をした者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

おいら注:一般廃棄物、産業廃棄物を環境大臣の確認を受けずに輸出した者。

第二十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第十三条の七の規定に違反した者

二 第十五条の十九第四項又は第十九条の十第一項の規定による命令に違反した者

おいら注:財団法人廃棄物情報処理センター職員の守秘義務。廃棄物捨て場だった土地の形質の無許可変更。廃棄物処理場、埋め立て処分場だった土地の形質の変更で環境省令に適合せず、都道府県知事の命令に違反した場合。の罰則。

第二十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第七条の二第四項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第九条第六項(第十五条の二の六第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十二条第三項又は第十二条の二第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 第八条の二第五項(第九条第二項において準用する場合を含む。)又は第十五条の二第五項(第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を使用した者

三 第十二条の三第一項(第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は第十二条の三第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者

四 第十二条の三第三項前段の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又は同項前段に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者

五 第十二条の三第三項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかつた者

六 第十二条の三第四項若しくは第五項又は第十二条の五第五項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者

七 第十二条の三第二項、第六項、第九項又は第十項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかつた者

八 第十二条の四第一項の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者

九 第十二条の四第二項の規定に違反して、産業廃棄物の引渡しを受けた者

十 第十二条の四第三項又は第四項の規定に違反して、送付又は報告をした者

十一 第十二条の五第一項(第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録をする場合において虚偽の登録をした者

十二 第十二条の五第二項又は第三項の規定に違反して、報告せず、又は虚偽の報告をした者

十三 第十二条の六第三項の規定による命令に違反した者

十四 第十四条第十三項又は第十四条の四第十三項の規定に違反して、通知せず、又は虚偽の通知をした者

十五 第十四条第十四項又は第十四条の四第十四項の規定に違反して、通知の写しを保存しなかつた者

十六 第十五条の十九第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

十七 第二十一条の二第二項の規定による命令に違反した者

おいら注:1一般廃棄物運搬業者・処理業者の環境省令で定める帳簿、一般廃棄物処理施設・し尿処理施設・一般廃棄物最終処分場を設置する者が都道府県知事から受けた許可、事業者が事業に当って排出される産業廃棄物・特別産業廃棄物を事業所外で保管する場合の都道府県知事への届出、について届出をせず、または嘘の届出をした場合の罰則。

2一般廃棄物処理施設・し尿処理施設・産業廃棄物処理施設・一般廃棄物最終処分場の処理施設が申請書に記載されたとおりかどうか都道府県知事の検査を受けねば使用してはならないこと。という規定に違反して処理施設を使用した者。

3産業廃棄物を生じる事業者(中間処理業者を含む)はその運搬・処理を他に委託する場合に運搬・処理業者に交付しなければならない管理票(産業廃棄物の種類・量・委託した者の氏名・名称など環境省令で定める事項を記載したもの)、管理票の写しを交付しなかった場合。

4産廃運搬業者が管理票・管理票の写しに処理業者に引き渡した日時など必要事項を記載して、処理を委託した事業者に環境省令で定める期間内に管理票の写しを交付せず、または記載すべき事項を記載せず、または虚偽記載をした場合。

5産廃運搬業者が管理票を処理業者に引き継がなかった場合。

第三十条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第七条第十五項(第十二条第十三項、第十二条の二第十四項、第十四条第十七項及び第十四条の四第十八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は第七条第十六項(第十二条第十三項、第十二条の二第十四項、第十四条第十七項及び第十四条の四第十八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者

二 第七条の二第三項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において準用する場合を含む。)、第九条第三項(第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項(第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。)又は第九条の七第二項(第十五条の四において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 第八条の二の二第一項又は第十五条の二の二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

四 第八条の四(第九条の十第八項、第十五条の二の四及び第十五条の四の四第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備え置かなかつた者

五 第十二条第八項又は第十二条の二第八項の規定に違反して、産業廃棄物処理責任者又は特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなかつた者

六 第十八条の規定による報告(情報処理センターに係るものを除く。以下この号において同じ。)をせず、又は虚偽の報告をした者

七 第十九条第一項又は第二項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、又は忌避した者

八 第二十一条第一項の規定に違反して、技術管理者を置かなかつた者

おいら注:1事業者、一般、産廃運搬・処理業者が法定の帳簿を備え置かなかったり、虚偽の記載をした場合。2事業者、一般、産廃運搬・処理業者が無届営業や虚偽の届出をした場合。3事業者、一般、産廃運搬・処理業者が行政の検査を拒否、妨害、検査逃れをした場合。

4事業者、一般、産廃運搬・処理業者が取り扱った産廃に関して法定の記録事項を帳簿に記録せず、または虚偽記載をした場合。5事業者、一般、産廃運搬・処理業者が産業廃棄物処理責任者又は特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなかった場合。

6一般、産廃運搬・処理業者、事業者が法定の都道府県、市区町村に対する報告をせず、または虚偽の報告をした場合。7事業者、一般、産廃運搬・処理業者の事務所、事業所などの関連場所、車両、船舶などに都道府県・市区町村職員が立入検査(犯罪捜査のための立入検査と解釈してはならない)や試験をするために廃棄物を持っていく事を拒否、妨害、避けた場合。

8一般、産廃・処理業者が廃棄物処理技術者を置かなかった場合。

第三十一条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした情報処理センター又は廃棄物処理センターの役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第十三条の六の許可を受けないで、情報処理業務の全部を廃止したとき。

二 第十三条の八の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は第十三条の八の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。

三 第十三条の九第一項、第十五条の十三第一項又は第十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

四 第十三条の九第一項又は第十五条の十三第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

おいら注:国・自治体の外郭団体である廃棄物情報処理センター・廃棄物処理センターの職員の処罰規定。

第三十二条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項 三億円以下の罰金刑

二 第二十五条第一項(前号の場合を除く。)、第二十六条、第二十七条、第二十八条第二号、第二十九条又は第三十条 各本条の罰金刑

2 前項の規定により第二十五条の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。

おいら注:1法人・個人の業務に関して第25条1項1〜4号、12号、14号、15号、2項に違反した場合は3億円の罰金。2第25条1項の他の号、その他罰金を定めてある条項はその罰金額。

第三十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一 第十二条第四項、第十二条の二第四項又は第十五条の十九第二項若しくは第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 第十二条第九項又は第十二条の二第十項の規定に違反して、計画を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者

三 第十二条第十項又は第十二条の二第十一項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第三十四条

第二十条の二第三項の規定に違反して、その名称中に登録廃棄物再生事業者という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

おいら注:罰金・科料は刑事罰なので「前科」が付きますが、過料は行政罰(交通違反金と同じ)なので刑事上の前科にはなりません。

★ペットボトルやスチロールトレイなどの容器包装ゴミに関する法律★

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(いわゆる容器包装リサイクル法)

(平成七年六月十六日法律第百十二号)

最終改正年月日:平成二三年八月三〇日法律第一〇五号

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 基本方針等(第三条―第六条)

第三章 再商品化計画(第七条)

第四章 排出の抑制(第七条の二―第七条の七)

第五章 分別収集(第八条―第十条の二)

第六章 再商品化の実施(第十一条―第二十条)

第七章 指定法人(第二十一条―第三十二条)

第八章 雑則(第三十三条―第四十五条)

第九章 罰則(第四十六条―第四十九条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条

この法律は、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及びこれにより得られた分別基準適合物の再商品化を促進するための措置を講ずること等

により、一般廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の

健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条

この法律において「容器包装」とは、商品の容器及び包装(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む。)であって、

当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるものをいう。

2 この法律において「特定容器」とは、容器包装のうち、商品の容器(商品の容器自体が有償である場合を含む。)であるものとして主務省令で定めるものをいう。

3 この法律において「特定包装」とは、容器包装のうち、特定容器以外のものをいう。

4 この法律において「容器包装廃棄物」とは、容器包装が一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律

(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「◆廃棄物処理法◆」という。)第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。)となったものをいう。

5 この法律において「分別収集」とは、廃棄物を分別して収集し、及びその収集した廃棄物について、必要に応じ、分別、圧縮その他環境省令で定める行為

を行うことをいう。

6 この法律において「分別基準適合物」とは、市町村が第八条に規定する市町村分別収集計画に基づき容器包装廃棄物について分別収集をして得られた物のうち、

環境省令で定める基準に適合するものであって、主務省令で定める設置の基準に適合する施設として主務大臣が市町村の意見を聴いて指定する施設において

保管されているもの(有償又は無償で譲渡できることが明らかで再商品化をする必要がない物として主務省令で定める物を除く。)をいう。

7 この法律において「特定分別基準適合物」とは、主務省令で定める容器包装の区分(以下「容器包装区分」という。)ごとに主務省令で定める分別基準適合物をいう。

8 この法律において分別基準適合物について「再商品化」とは、次に掲げる行為をいう。

一 自ら分別基準適合物を製品(燃料として利用される製品にあっては、政令で定めるものに限る。)の原材料として利用すること。

二 自ら燃料以外の用途で分別基準適合物を製品としてそのまま使用すること。

三 分別基準適合物について、第一号に規定する製品の原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にすること。

四 分別基準適合物について、第一号に規定する製品としてそのまま使用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にすること。

9 この法律において容器包装について「用いる」とは、次に掲げる行為をいう。

一 その販売する商品を容器包装に入れ、又は容器包装で包む行為(他の者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)

第六条に規定する非居住者を除く。以下この項及び次項において同じ。)の委託(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)を受けて行うものを除く。)

二 その販売する商品で容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれたものを輸入する行為(他の者の委託を受けて行うものを除く。)

三 前二号に掲げる行為を他の者に対し委託をする行為

10 この法律において特定容器について「製造等」とは、次に掲げる行為をいう。

一 特定容器を製造する行為(他の者の委託(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)を受けて行うものを除く。)

二 特定容器を輸入する行為(他の者の委託を受けて行うものを除く。)

三 前二号に掲げる行為を他の者に対し委託をする行為

11 この法律において「特定容器利用事業者」とは、その事業(収益事業であって主務省令で定めるものに限る。以下同じ。)において、

その販売する商品について、特定容器を用いる事業者であって、次に掲げる者以外の者をいう。

一 国

二 地方公共団体

三 特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、政令で定めるもの

四 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第五項に規定する小規模企業者その他の政令で定める者であって、

その事業年度(その期間が一年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間)における政令で定める売上高が政令で定める金額以下である者

12 この法律において「特定容器製造等事業者」とは、特定容器の製造等の事業を行う者であって、前項各号に掲げる者以外の者をいう。

13 この法律において「特定包装利用事業者」とは、その事業において、その販売する商品について、特定包装を用いる事業者であって、

第十一項各号に掲げる者以外の者をいう。

第二章 基本方針等

(基本方針)第三条

主務大臣は、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化等を総合的かつ計画的に推進するため、

容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等の基本的方向

二 容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための方策に関する事項

三 容器包装廃棄物の分別収集に積極的に取り組むべき地域に関する事項及び容器包装廃棄物の分別収集の促進のための方策に関する事項

四 分別収集された容器包装廃棄物の再商品化のための円滑な引渡しその他の適正な処理に関する事項

五 分別基準適合物の再商品化等の促進のための方策に関する事項

六 円滑かつ効率的な容器包装廃棄物の分別収集及び分別基準適合物の再商品化のために必要とされる調整に関する事項

七 環境の保全に資するものとしての容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化等の促進の意義に関する知識の普及に係る事項

八 その他容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する重要事項

3 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(事業者及び消費者の責務)

第四条

事業者及び消費者は、繰り返して使用することが可能な容器包装の使用、容器包装の過剰な使用の抑制等の容器包装の使用の合理化

により容器包装廃棄物の排出を抑制するよう努めるとともに、分別基準適合物の再商品化をして得られた物又はこれを使用した物の使用等により

容器包装廃棄物の分別収集、分別基準適合物の再商品化等を促進するよう努めなければならない。

(国の責務)

第五条

国は、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化等を促進するために必要な資金の確保

その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

2 国は、物品の調達に当たっては、容器包装廃棄物の排出の抑制に資する物又は分別基準適合物の再商品化をして得られた物若しくはこれを使用した物の利用

を促進するよう必要な考慮を払うものとする。

3 国は、容器包装に関する情報の収集、整理及び活用、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化等の促進

に資する科学技術の振興を図るための研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4 国は、教育活動、広報活動等を通じて、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する

国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。

(地方公共団体の責務)

第六条

市町村は、その区域内における容器包装廃棄物の分別収集に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

おいら注:強制的義務ではなく、『努力義務』

2 都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めなければならない。

3 都道府県及び市町村は、国の施策に準じて、容器包装廃棄物の排出の抑制及び分別基準適合物の再商品化等を促進するよう必要な措置を講ずることに

努めなければならない。

第三章 再商品化計画

第七条

主務大臣は、基本方針に即して、主務省令で定めるところにより、三年ごとに、五年を一期とする分別基準適合物の再商品化に関する計画

(以下「再商品化計画」という。)を定めなければならない。

2 再商品化計画においては、特定分別基準適合物ごとに、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 各年度において再商品化がされる当該特定分別基準適合物の量の見込み

二 当該特定分別基準適合物の再商品化をするための施設の設置に関する事項

三 当該特定分別基準適合物の再商品化の具体的方策に関する事項

四 その他当該特定分別基準適合物の再商品化の実施に関し重要な事項

3 主務大臣は、再商品化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第四章 排出の抑制

(容器包装廃棄物排出抑制推進員)

第七条の二

環境大臣は、容器包装廃棄物の排出を抑制するための活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、容器包装廃棄物排出抑制推進員を委嘱することができる。

2 容器包装廃棄物排出抑制推進員は、次に掲げる活動を行う。

一 容器包装廃棄物の排出の状況及び事業者と消費者との連携による容器包装廃棄物の排出を抑制するための取組の重要性について啓発をすること。

二 容器包装廃棄物の排出の状況及び排出を抑制するための取組に関する調査を行い、消費者に対し、その求めに応じ当該調査に基づく指導及び助言をすること。

三 容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために国又は地方公共団体が行う施策に必要な協力をすること。

3 環境大臣は、容器包装廃棄物排出抑制推進員が実施する容器包装廃棄物の排出を抑制するための活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置

を講ずるように努めるものとする。

(環境大臣による情報の収集、整理及び提供等)

第七条の三

環境大臣は、前条第二項第二号の規定により容器包装廃棄物排出抑制推進員が行う調査により得られた情報その他その普及が容器包装廃棄物の

排出の抑制に資することとなる情報の収集、整理及び提供に努めなければならない。

2 環境大臣は、容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための基礎資料として、毎年度、容器包装廃棄物の排出量等を調査し、その結果を公表しなければならない。

(事業者の判断の基準となるべき事項)

第七条の四

主務大臣は、容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するため、主務省令で、その事業において容器包装を用いる事業者であって、

容器包装の過剰な使用の抑制その他の容器包装の使用の合理化を行うことが特に必要な業種として政令で定めるものに属する事業を行うもの

(以下「指定容器包装利用事業者」という。)が容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組むべき措置に関して

当該事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。

2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、基本方針に即し、かつ、容器包装の使用の合理化の状況、容器包装の使用の合理化に関する

技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

3 主務大臣は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。これを変更し、

又は廃止しようとするときも、同様とする。

4 環境大臣は、容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するため必要があると認めるときは、第一項に規定する判断の基準となるべき事項に関し、

主務大臣に対し、意見を述べることができる。

(指導及び助言)

第七条の五

主務大臣は、容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するため必要があると認めるときは、指定容器包装利用事業者に対し、

前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進について

必要な指導及び助言をすることができる。

(定期の報告)

第七条の六

指定容器包装利用事業者(特定容器利用事業者又は特定包装利用事業者であるものに限る。)であって、その事業において用いる容器包装の量

が政令で定める要件に該当するもの(以下「容器包装多量利用事業者」という。)は、毎年度、主務省令で定めるところにより、容器包装を用いた量及び

容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組んだ措置の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を主務大臣に

報告しなければならない。

(勧告及び命令)

第七条の七

主務大臣は、容器包装多量利用事業者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進の状況が第七条の四第一項に

規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該容器包装多量利用事業者に対し、その判断の根拠を示して、

容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた容器包装多量利用事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3 主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた容器包装多量利用事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、

正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進を著しく害すると認めるときは、

審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴いて、当該容器包装多量利用事業者に対し、

その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第五章 分別収集

(市町村分別収集計画)

第八条

市町村は、容器包装廃棄物の分別収集をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、三年ごとに、五年を一期とする当該市町村の区域内の容器包装廃棄物の

分別収集に関する計画(以下「市町村分別収集計画」という。)を定めなければならない。

おいら注:市区町村は分別収集をするんだったら環境省令に従った分別収集をしなさい=したくなかったらしなくても良い。という意味

2 市町村分別収集計画においては、当該市町村の区域内の容器包装廃棄物の分別収集に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み

二 容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための方策に関する事項

三 分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集に係る分別の区分

四 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び第二条第六項に規定する主務省令で定める物の量の見込み

五 分別収集を実施する者に関する基本的な事項

六 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項

3 市町村分別収集計画は、基本方針に即し、かつ、再商品化計画を勘案して定めるとともに、当該市町村が◆廃棄物処理法◆第六条第一項の規定により

定める一般廃棄物処理計画に適合するものでなければならない。

4 市町村は、市町村分別収集計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、都道府県知事に提出しなければならない。

5 都道府県知事は、前項の規定により市町村分別収集計画の提出を受けたときは、市町村に対し、分別収集の実施に関する助言その他必要な援助をすることができる。

(都道府県分別収集促進計画)

第九条

都道府県は、環境省令で定めるところにより、三年ごとに、五年を一期とする当該都道府県の区域内の容器包装廃棄物の分別収集の促進に関する計画

(以下「都道府県分別収集促進計画」という。)を定めなければならない。

2 都道府県分別収集促進計画においては、当該都道府県の区域内の容器包装廃棄物の分別収集の促進に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 当該都道府県の区域内の容器包装廃棄物について、各年度における市町村別の排出量の見込み及び当該排出見込量を合算して得られる量

二 当該都道府県の区域内において得られる分別基準適合物について、各年度において得られる特定分別基準適合物ごとの市町村別の量の見込み

及び当該見込量を合算して得られる各年度における特定分別基準適合物ごとの量

三 当該都道府県の区域内において得られる第二条第六項に規定する主務省令で定める物について、各年度における市町村別の量の見込み及び当該見込量

を合算して得られる量

四 容器包装廃棄物の排出の抑制及び分別収集の促進の意義に関する知識の普及並びに当該都道府県の区域内の市町村相互間の分別収集に関する情報の交換

の促進に関する事項

3 都道府県分別収集促進計画は、基本方針に即し、かつ、再商品化計画を勘案して定めなければならない。

4 都道府県分別収集促進計画(第二項第一号から第三号までに係る部分に限る。)は、当該都道府県の区域内の市町村の定める市町村分別収集計画

(前条第二項第一号及び第四号に係る部分に限る。)に適合するものでなければならない。

5 都道府県は、都道府県分別収集促進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、環境大臣に提出しなければならない。

6 環境大臣は、前項の規定によりすべての都道府県から都道府県分別収集促進計画の提出を受けたときは、第二項第二号に規定する特定分別基準適合物ごとの量

を合算して得られる各年度における特定分別基準適合物ごとの総量を公表しなければならない。

7 環境大臣は、第五項の規定により都道府県分別収集促進計画の提出を受けたときは、都道府県に対し、助言その他必要な援助をすることができる。

(容器包装廃棄物の分別収集等)

第十条

市町村は、市町村分別収集計画を定めたときは、これに従って容器包装廃棄物の分別収集をしなければならない。

2 市町村は、容器包装廃棄物の分別収集をするときは、当該市町村の区域内において容器包装廃棄物を排出する者が遵守すべき分別の基準

を定めるとともに、これを周知させるために必要な措置を講じなければならない。

3 前項に規定する分別の基準が定められたときは、当該市町村の区域内において容器包装廃棄物を排出する者は、当該基準に従い、

容器包装廃棄物を適正に分別して排出しなければならない。

4 第二項に規定する分別の基準を定めた市町村は、当該市町村の区域内において容器包装廃棄物を排出する者が当該分別の基準に従い

容器包装廃棄物を適正に分別して排出することを促進するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(市町村に対する金銭の支払)

第十条の二

市町村から特定分別基準適合物の引渡しを受けた指定法人(第二十一条第一項に規定する指定法人をいう。第十四条及び第十五条第一項において同じ。)

又は認定特定事業者(第十六条第一項に規定する認定特定事業者をいう。)は、その再商品化に現に要した費用の総額として主務省令で定めるところにより

算定される額が再商品化に要すると見込まれた費用の総額として主務省令で定めるところにより算定される額を下回るときは、

その差額に相当する額のうち、各市町村の再商品化の合理化に寄与する程度を勘案して主務省令で定めるところにより算定される額の金銭を、

主務省令で定めるところにより、当該各市町村に対して支払わなければならない。

第六章 再商品化の実施

(特定容器利用事業者の再商品化義務)

第十一条

特定容器利用事業者は、毎年度、主務省令で定めるところにより、その事業において用いる特定容器(第十八条第一項の認定に係る特定容器及び本邦から輸出される

商品に係る特定容器を除く。次項第二号ロを除き、以下この条において同じ。)が属する容器包装区分に係る特定分別基準適合物について、

再商品化義務量の再商品化をしなければならない。

2 前項の再商品化義務量は、特定分別基準適合物ごとに、第一号に掲げる量に第二号に掲げる率を乗じて得た量に相当する量とする。

一 再商品化義務総量に、再商品化義務総量のうち特定容器利用事業者又は特定容器製造等事業者により再商品化がされるべき量の占める比率として

主務大臣が定める比率を乗じて得た量

二 当該特定容器利用事業者が当該特定分別基準適合物に係る特定容器を用いて行う事業が属する主務省令で定める業種ごとに、イに掲げる比率にロ

に掲げる率を乗じて得た率に、ハに掲げる量をニに掲げる量で除して得た率を乗じて得られる率を算定し、これらの業種ごとに算定した率を合算して得られる率

イ 前号に掲げる量のうち、当該業種に属する事業において当該特定容器を用いる特定容器利用事業者又は当該業種に属する事業において用いられる

当該特定容器の製造等をする特定容器製造等事業者により再商品化がされるべき量の占める比率として主務大臣が定める比率

ロ 当該業種に属する事業において当該特定容器を用いた商品の当該年度における販売見込額の総額を、当該総額と製造等をされた当該特定容器であって

当該業種に属する事業において用いられるものの当該年度における販売見込額の総額との合算額で除して得た率を基礎として主務大臣が定める率

ハ 当該特定容器利用事業者が当該業種に属する事業において用いる当該特定容器の当該年度において販売する商品に用いる量のうち、容器包装廃棄物

として排出される見込量として主務省令で定めるところにより算定される量

ニ すべての特定容器利用事業者が当該業種に属する事業において用いる当該特定容器の当該年度において販売する商品に用いる量のうち、

容器包装廃棄物として排出される見込量として主務大臣が定める量

3 前項第一号の再商品化義務総量は、当該年度における当該特定分別基準適合物の第九条第六項に規定する総量に特定事業者責任比率

(当該特定分別基準適合物の量のうち、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者(以下「特定事業者」という。)

により再商品化がされるべき量の占める比率として主務大臣が定める比率をいう。以下この項において同じ。)を乗じて得た量と、当該年度の前年度の末までに

得られた当該特定分別基準適合物であって再商品化がされなかったものの量のうち当該年度において特定事業者により再商品化がされるべき量として

主務省令で定めるところにより算定される量とを合算して得た量(その量が当該年度における当該特定分別基準適合物の第七条第二項第一号に掲げる量に特定事業者

責任比率を乗じて得た量を超えるときは、当該乗じて得た量)を基礎として主務大臣が定める量とする。

(特定容器製造等事業者の再商品化義務)

第十二条

特定容器製造等事業者は、毎年度、主務省令で定めるところにより、その製造等をする特定容器(第十八条第一項の認定に係る特定容器及び本邦から輸出される

特定容器を除く。以下この条において同じ。)が属する容器包装区分に係る特定分別基準適合物について、再商品化義務量の再商品化をしなければならない。

2 前項の再商品化義務量は、特定分別基準適合物ごとに、第一号に掲げる量に第二号に掲げる率を乗じて得た量に相当する量とする。

一 前条第二項第一号に掲げる量

二 当該特定容器製造等事業者が製造等をする当該特定分別基準適合物に係る特定容器の用いられる事業が属する前条第二項第二号に規定する主務省令

で定める業種ごとに、イに掲げる比率にロに掲げる率を乗じて得た率に、ハに掲げる量をニに掲げる量で除して得た率を乗じて得られる率を算定し、

これらの業種ごとに算定した率を合算して得られる率

イ 前条第二項第二号イに掲げる比率

ロ 一から前条第二項第二号ロに掲げる率を控除して得た率

ハ 当該特定容器製造等事業者が製造等をする当該特定容器であって当該業種に属する事業において用いられるものの当該年度において販売する量のうち、

容器包装廃棄物として排出される見込量として主務省令で定めるところにより算定される量

ニ すべての特定容器製造等事業者が製造等をする当該特定容器であって当該業種に属する事業において用いられるものの当該年度において販売する量のうち、

容器包装廃棄物として排出される見込量として主務大臣が定める量

(特定包装利用事業者の再商品化義務)

第十三条

特定包装利用事業者は、毎年度、主務省令で定めるところにより、その事業において用いる特定包装(第十八条第一項の認定に係る特定包装及び本邦から

輸出される商品に係る特定包装を除く。以下この条において同じ。)が属する容器包装区分に係る特定分別基準適合物について、再商品化義務量の再商品化

をしなければならない。

2 前項の再商品化義務量は、特定分別基準適合物ごとに、第一号に掲げる量に、第二号に掲げる量を第三号に掲げる量で除して得た率を乗じて得た量に相当する量とする。

一 第十一条第二項第一号の再商品化義務総量から同号に掲げる量を控除して得た量

二 当該特定包装利用事業者がその事業において用いる当該特定分別基準適合物に係る特定包装の当該年度において販売する商品に用いる量のうち、容器包装廃棄物として排出される見込量として

主務省令で定めるところにより算定される量

三 すべての特定包装利用事業者がその事業において用いる当該特定包装の当該年度において販売する商品に用いる量のうち、容器包装廃棄物

として排出される見込量として主務大臣が定める量

(再商品化したものとみなされる場合)

第十四条

特定事業者が、前三条に規定する再商品化義務量の全部又は一部の再商品化について指定法人と第二十三条第一項に規定する再商品化契約を締結し、

当該契約に基づく自らの債務を履行したときは、当該特定事業者は、その委託した量に相当する当該特定分別基準適合物の量について再商品化をしたものとみなす。

(再商品化の認定)

第十五条

特定事業者は、第十一条から第十三条までに規定する再商品化義務量の全部又は一部について再商品化をしようとするとき

(指定法人以外の者に委託して再商品化をしようとするときを含む。)は、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、

主務大臣の認定を受けなければならない。

一 当該再商品化に必要な行為を実施する者が主務省令で定める基準に適合すること。

二 前号に規定する者が主務省令で定める基準に適合する施設を有すること。

三 当該再商品化に係る次項第五号に掲げる量が、主務省令で定める特定分別基準適合物の地域に関する基準に適合していること。

2 前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類

を主務大臣に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 その事業において用いる特定容器、その事業において製造等をする特定容器又はその事業において用いる特定包装の種類及び量並びに

当該特定容器又は当該特定包装の属する容器包装区分

三 前号の容器包装区分に係る特定分別基準適合物の第十一条から第十三条までに規定する再商品化義務量

四 当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物

五 前号の特定分別基準適合物の量及び当該特定分別基準適合物の市町村別の量

六 当該認定に係る再商品化に必要な行為を実施する者及び当該再商品化の用に供する施設

3 主務大臣は、第一項の認定の申請に係る再商品化が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。

(変更の認定)

第十六条

前条第一項の認定を受けた特定事業者(以下「認定特定事業者」という。)は、同条第二項第三号から第六号までに掲げる事項の変更

(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。

2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の変更の認定について準用する。

(認定の取消し)

第十七条

主務大臣は、認定特定事業者が第十条の二に規定する金銭を支払わなかったとき、又は第十五条第一項の認定に係る再商品化が同項各号の

いずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

(自主回収の認定)

第十八条

特定事業者は、その用いる特定容器、その製造等をする特定容器又はその用いる特定包装を自ら回収し、又は他の者に委託して回収するときは、

主務大臣に申し出て、その行う特定容器又は特定包装の回収の方法が主務省令で定める回収率を達成するために適切なものである旨の認定を受けることができる。

2 主務大臣は、前項の規定による認定をしたときは、当該認定を受けた者の名称及び住所並びにその回収する特定容器又は特定包装の種類、

量及びその回収の方法を公示するものとする。

3 第一項の規定による認定を受けた者は、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る回収の実施状況について主務大臣に報告しなければならない。

4 主務大臣は、第一項の認定に係る回収の方法が同項に規定する主務省令で定める回収率を達成するために不適切なものとなったと認めるときは、

当該認定を取り消すことができる。

5 第二項の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。この場合において、第二項中「種類、量及びその回収の方法」とあるのは、

「種類」と読み替えるものとする。

*スーパーなどが自主回収をする場合には「資源リサイクルの積極的なスーパー」であるという”お墨付き”を環境大臣が与えるというだけの規定。

(指導及び助言)

第十九条

主務大臣は、特定事業者に対し、第十一条から第十三条までに規定する再商品化義務量の再商品化の実施を確保するため必要があると認めるときは、

当該再商品化の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。

(勧告及び命令)

第二十条

主務大臣は、正当な理由がなくて前条に規定する再商品化をしない特定事業者があるときは、当該特定事業者に対し、当該再商品化をすべき旨の勧告をすることができる。

2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3 主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた特定事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、

なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第七章 指定法人

(指定等)

第二十一条

主務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務(以下「再商品化業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、

その申請により、再商品化業務を行う者(以下「指定法人」という。)として指定することができる。

2 主務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。

3 指定法人は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

4 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(業務)

第二十二条

指定法人は、特定事業者の委託を受けて分別基準適合物の再商品化をするものとする。

(業務の委託)

第二十三条

指定法人は、主務大臣の認可を受けて、前条の委託に係る契約(以下「再商品化契約」という。)の締結及び当該委託に係る料金(以下「委託料金」という。)

の収受に関し必要な業務の一部を特定事業者の加入している団体で政令で定めるものに委託することができる。

2 前項の認可があった場合においては、同項の政令で定める団体は、他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による委託を受けて、当該業務を行うことができる。

(再商品化業務規程)

第二十四条

指定法人は、再商品化業務を行うときは、その開始前に、再商品化業務の実施方法、委託料金の額の算出方法その他の主務省令で定める事項について

再商品化業務規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 主務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

一 再商品化業務の実施方法及び委託料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。

二 指定法人及び指定法人との間に再商品化契約又は分別基準適合物の再商品化の実施の契約を締結する者の責任並びに委託料金の収受に関する事項が

適正かつ明確に定められていること。

三 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

四 関連事業者及び一般消費者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。

3 主務大臣は、第一項の認可をした再商品化業務規程が再商品化業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その再商品化業務規程を変更すべき

ことを命ずることができる。

(事業計画等)

第二十五条

指定法人は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、再商品化業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。

これを変更しようとするときも、同様とする。

2 事業計画書には、特定分別基準適合物ごとに、委託料金及び再商品化をしようとする当該特定分別基準適合物の市町村別の量を記載しなければならない。

3 指定法人は、主務省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、再商品化業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

(業務の休廃止)

第二十六条

指定法人は、主務大臣の許可を受けなければ、再商品化業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

(契約の締結及び解除)

第二十七条

指定法人は、再商品化契約の申込者が再商品化契約を締結していたことがある者である場合において、その者につき、支払期限を超えてまだ支払われていない

委託料金があるとき、その他主務省令で定める正当な理由があるときを除いては、再商品化契約の締結を拒絶してはならない。

2 指定法人は、再商品化契約を締結した特定容器利用事業者が再商品化契約に係る特定容器を用いた商品を販売しなくなったとき、その他主務省令で定める

正当な理由があるときを除いては、再商品化契約を解除してはならない。

(秘密保持義務)

第二十八条

指定法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、再商品化業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(帳簿)

第二十九条

指定法人は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、再商品化業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(報告及び立入検査)

第三十条

主務大臣は、再商品化業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定法人に対し、再商品化業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、

又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、再商品化業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(監督命令)

第三十一条

主務大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、指定法人に対し、再商品化業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(指定の取消し等)

第三十二条

主務大臣は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十一条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。

一 再商品化業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

二 指定に関し不正の行為があったとき。

三 第十条の二に規定する金銭を支払わなかったとき。

四 この章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は第二十四条第一項の認可を受けた同項に規定する再商品化業務規程によらないで

再商品化業務を行ったとき。

2 主務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

第八章 雑則

(国等の措置)

第三十三条

第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる者は、その事業において用いる容器包装が属する容器包装区分に係る特定分別基準適合物について、

この法律の趣旨にのっとり、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(再商品化に要する費用の価格への反映)

第三十四条

国は、容器包装廃棄物の減量及び容器包装に係る資源の有効利用を図るために再商品化に要する費用を商品の価格に適切に反映させることが重要であることにかんがみ、

その費用の円滑かつ適正な転嫁に寄与するため、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、

その理解と協力を得るよう努めなければならない。

(市町村長の申出)

第三十五条

容器包装廃棄物の分別収集を行っている市町村の長は、当該分別収集に係る分別基準適合物について再商品化がされないおそれがあると認めるときは、

主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、その旨を申し出ることができる。

(再商品化により得られた物の利用義務等)

第三十六条

分別基準適合物の再商品化により得られた物を利用することができる事業を行う者は、資源の有効な利用の促進に関する法律

(平成三年法律第四十八号)で定めるところにより、これを利用する義務を課せられるものとする。

2 その事業において容器包装を用いる事業者及び容器包装の製造、加工又は販売の事業を行う者は、資源の有効な利用の促進に関する法律で定めるところにより、

その事業に係る容器包装のうち容器包装廃棄物として排出されたものの分別収集を促進し、及びこれにより得られた分別基準適合物の再商品化を促進するための

措置を講ずる義務を課せられるものとする。

(◆廃棄物処理法◆の特例等)

第三十七条

指定法人、認定特定事業者又はこれらの者の委託を受けて分別基準適合物の再商品化に必要な行為(一般廃棄物の運搬又は再生に該当するものに限る。)

を業として実施する者(当該認定特定事業者から委託を受ける者にあっては、第十五条第二項第六号に規定する者である者に限る。)は、

◆廃棄物処理法◆第七条第一項又は同条第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該行為を業として実施することができる。

2 指定法人は、前項に規定する行為を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。

(帳簿)

第三十八条

特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者及び特定包装利用事業者は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、特定容器を用いた商品の販売、

特定容器の製造等又は特定包装を用いた商品の販売及び分別基準適合物の再商品化に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(報告の徴収)

第三十九条

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者に対し、

特定容器を用いる事業、特定容器の製造等の事業又は特定包装を用いる事業の状況及び分別基準適合物の再商品化の状況に関し報告をさせることができる。

(立入検査)

第四十条

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、特定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、

帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第四十一条

削除

(協議)

第四十二条

環境大臣は、第二条第六項の環境省令を定めようとするときは、経済産業大臣、財務大臣、厚生労働大臣及び農林水産大臣に協議しなければならない。

(主務大臣等)

第四十三条

この法律における主務大臣は、環境大臣、経済産業大臣、財務大臣、厚生労働大臣及び農林水産大臣とする。ただし、次の各号に掲げる事項については、

当該各号に定める大臣とする。

一 第七条の四第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第七条の五に規定する指導及び助言、

第七条の六の規定による報告の受理、第七条の七第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表並びに同条第三項の規定による命令並びに第三十九条の規定

による報告の徴収及び第四十条の規定による立入検査(第四章の規定を施行するために行うものに限る。)に関する事項 当該指定容器包装利用事業者が容器包装

を用いて行う事業を所管する大臣

二 第十一条第二項第二号ロの規定による率の決定、同号ニの規定による量の決定、第十三条第二項第三号の規定による量の決定、

第十五条第一項及び第三項に規定する認定、同条第二項の規定による書類の受理、第十六条第一項に規定する変更の認定、第十七条の規定による認定の取消し、

第十八条第一項に規定する認定、同条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公示、同条第三項の規定による報告の受理、

同条第四項の規定による認定の取消し、第十九条に規定する指導及び助言、第二十条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表並びに同条第三項の規定

による命令並びに第三十九条の規定による報告の徴収及び第四十条の規定による立入検査(前号に掲げるものを除く。)に関する事項 環境大臣、経済産業大臣

及び当該特定容器利用事業者若しくは当該特定包装利用事業者が特定容器若しくは特定包装を用いて行う事業又は当該特定容器製造等事業者が行う特定容器の製造等の

事業を所管する大臣

三 第十二条第二項第二号ニの規定による量の決定及び第三十五条の規定による市町村長の申出に関する事項 環境大臣及び経済産業大臣

2 第三十九条及び第四十条の規定による主務大臣の権限は、前項ただし書(第二号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、環境大臣、経済産業大臣又は

当該特定容器利用事業者若しくは当該特定包装利用事業者が特定容器若しくは特定包装を用いて行う事業若しくは当該特定容器製造等事業者が行う特定容器の製造等の

事業を所管する大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

3 この法律における主務省令は、環境大臣、経済産業大臣、財務大臣、厚生労働大臣及び農林水産大臣の発する命令とする。ただし、

次の各号に掲げる主務省令については、当該各号に定めるとおりとする。

一 第七条の四第一項及び第七条の六の主務省令 当該指定容器包装利用事業者が容器包装を用いて行う事業を所管する大臣の発する命令

二 第十一条第二項第二号ハ、第十三条第二項第二号及び第十五条第一項第一号から第三号までの主務省令 環境大臣、経済産業大臣及び当該特定容器利用事業者

若しくは当該特定包装利用事業者が特定容器若しくは特定包装を用いて行う事業又は当該特定容器製造等事業者が行う特定容器の製造等の事業

を所管する大臣の発する命令

三 第二条第十項第一号、第十二条第一項、同条第二項第二号ハ及び第三十五条の主務省令 環境大臣及び経済産業大臣の発する命令

4 第三十九条及び第四十条の規定による主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

5 第七条の六、第三十九条及び第四十条の規定による主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

(意見聴取)

第四十四条

主務大臣は、第十条の二から第十三条までに規定する主務省令、比率、率若しくは量を定め、又は第二十四条第一項若しくは第二十五条第一項の認可をしようとする場合

において、必要があると認めるときは、関係事業者その他利害関係者の意見を聴くものとする。

(経過措置)

第四十五条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、

所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第九章 罰則

第四十六条

第二十条第三項の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

おいら注:正当な理由無く回収した循環資源ゴミのリサイクルをしなかった事業者が主務大臣の「リサイクルをするように」という勧告に従わなかった場合。

第四十六条の二

第七条の七第三項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

おいら注:事業者が容器包装ゴミになるものを多量に使った商品を販売し、容器包装ゴミを減量するように国の勧告を受けたにも関わらず従わなかった場合。

第四十七条

次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定法人の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第二十六条の許可を受けないで再商品化業務の全部を廃止したとき。

二 第二十九条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

三 第三十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

四 第三十条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

第四十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 第七条の六又は第三十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 第三十八条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

三 第四十条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第四十九条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十六条から前条までの違反行為をしたときは、

行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。

以下の資料は公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターのHPによるものです。なお放射性物質を含むものは含まれません。

★一般廃棄物★

・事務系一般廃棄物:書類等のシュレッダーゴミ、文具類など

・生活系(家庭系)廃棄物:紙ゴミ、野菜・果物クズ、魚の骨や皮などの食品残渣、綿埃、家電リサイクル法対象外の家電廃棄物、家具などの粗大ゴミ

・特別管理一般廃棄物:PCBなど塩素を含むプラスチック・油脂類、これらを使用した家電製品、感染性のあるものなど。

これを、ペットボトルや空き缶などについて整理すると。

ちなみに、ゴミ問題を扱っている大学の研究室などによっては容器・包装ゴミに関して『自治体に収集・処理義務がある』と述べている者もいますが、「容器包装リサイクル法第6条」により国が自治体に課しているのは「なるべく容器包装ゴミは分別収集してリサイクルするよう努力しなさい」

という意味に解するのが妥当であって、強制的義務ではなく努力義務であります。ヽ(’’)

つまり、スーパーのゴミ箱に生ゴミや鼻をかんだティッシュ、掃除機の中のゴミ、家具、家電製品などを捨てたら家庭ゴミの不法投棄となります。

★データー編

やはり、生活ゴミの方が事業ゴミより多いんですな。

国からも補助が出ているが、自治体の負担がかなり多い。それに対してスーパーの支払っている法人税はまったく追いついていない。

これは本来スーパー側で引取って処理しなければならないペットボトルや空き缶、スチロールトレイなどを、「家庭ごみ」などというデタラメを言って

行政側が収集するゴミ置き場に捨てさせて、販売者としての責任を果たしていないことを物語っているということです。(#−−)

その費用は今話題の生活保護費とほぼ同レベルです!マスコミはこうしたスーパーの売りっぱなしの無責任体質を責めるべきではないでしょうかね!テレビにCMを出しているところは批判しないというデタラメなマスコミの体質も窺い知れます。

家庭から自治体のゴミ収集所に排出されるゴミの中ではダントツでペットボトルなどのプラスチック系のゴミが多いことが分かります。スーパー業界団体や酒類製造業界、清涼飲料製造業界、缶詰業界でペットボトルや紙パック、空き缶、瓶類などを販売店から回収して再利用する工場を作るべきだと思いますが?自治体の行政経費を24時間保育園を作ったりする方向にシフトできるのではないでしょうか?

で、問題のペットボトルですが、生産量は頭打ちになってきたようです。回収を見ると自治体が回収している量は一定のところで落ち着いています。逆に事業所(スーパーなど)からの回収量が増加しています。おいらは空き缶とペットボトルは買ったスーパーのゴミ箱に返却するようにしています。全国でこうした人が増加しているのかも知れません。もし、警察(都道府県警)がこうした容器ゴミを販売者に返却する行為を違法だと決め付けて取り締まるというのなら、その分の行政経費は警官の給与から支払ってやるという位”潔く”あって欲しいと思われます。

燃やされて灰になったりしたゴミは最終処分場に埋め立てられますが、自治体も工夫をして減量に努めている状況が分かります。ただ、最終処分場を新たに作るたびに自然破壊に繋がって行くのだという認識は全国民が共有したいものです。

1990年代に温泉ボーリング技術が大幅に革新されたお陰で、それまでは100m掘るのに1000万円と云われていたボーリンングが一桁少ない工事費で出来るようになりました。このため、お台場の『大江戸温泉物語』など多数の都市型温泉施設が雨後の竹の子のように増えたのですが、ここで大きな問題が生じました。

関東の地下1000m付近には古代の海水が温泉となって存在しているのですが、当然というか古代の生物の死骸が腐ってメタンガスとなって溶け込んでいます。高圧の地下1000mでは水(お湯)に溶けていますが、地上に汲み上げた途端にガスと温泉が分離してメタンガスが発生します。

2007年6月19日に渋谷区松涛の温泉施設(女性専用のスパ)で3人の死者を出した爆発事故がありましたが、そのとき石原慎太郎都知事は「メタンガスってあのドブとかからボコボコ出てるあれか?」と発言していました。そう、その通りなんですが、皆さんが「都市ガス・天然ガス」と呼んでいるもののことです。

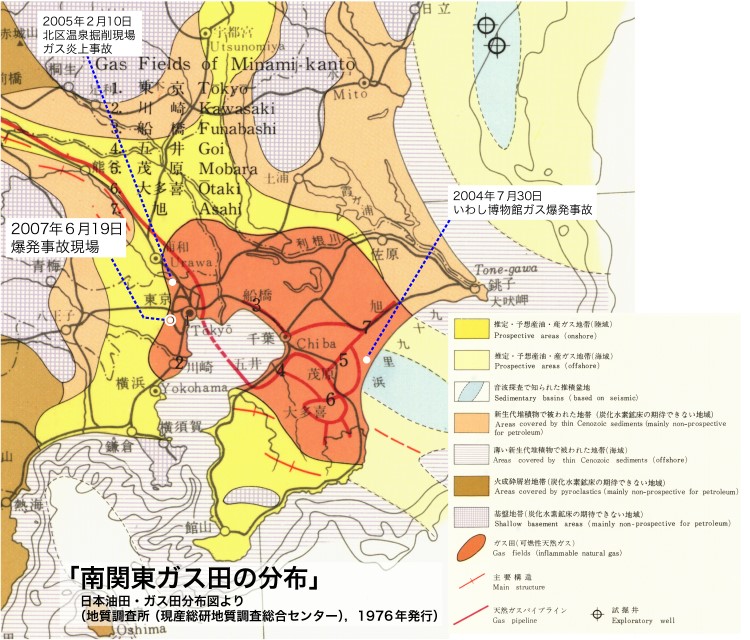

実は関東平野の地下1000mには日本最大の天然ガス田があるのです。正式には『南関東ガス田』と呼ばれています。1923年の関東大震災の際、大規模火災となりましたが、その原因として地震によってこのガス田から遊離したガスが噴出した可能性も指摘されています(^^;

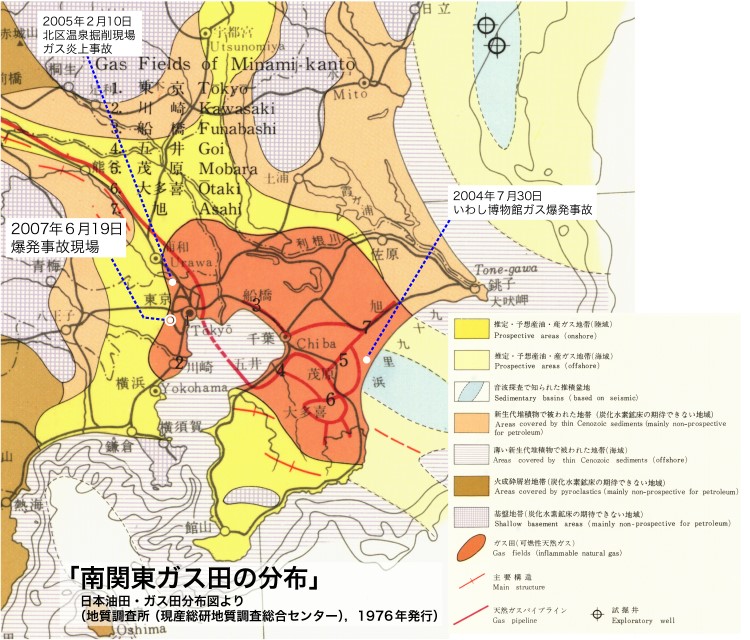

オレンジの地域はガス田があると確認されている地域。黄色とベージュは「おそらくガス田があるだろう」と推定されている地域です。この埋蔵量は日本にある天然ガスの90%と云われるほど大きなものです。

ところが、環境省・経済産業省では積極的にこの天然ガスを掘削することを認めていません。(現在、千葉県茂原市で1社だけ)最も大きな理由はこのガス田が関東の大都市の下にあり、地下水(温泉)と混じっているため、結果として地下水の汲み上げによる地盤沈下が懸念されるためです。

しかし、「温泉の掘削」という理由では許可が下ります。まあ、資源として天然ガスを掘削するのに比べたら大した量ではないからなのでしょうが、当然「温泉を汲み上げるつもりだったが一緒にメタンガスが出てきた」ということになります。

このメタンガス=天然ガスというものは、空気中に放出されると二酸化炭素の20〜40倍の温暖化効果があります。しかし、燃料として燃やした場合は分子記号は「CH4」つまり炭素が1つしかありません。1つの分子の中に炭素が幾つも入っている石油系燃料よりも、二酸化炭素の発生量は少なくて済みます。「天然ガス燃料のバスはエコだ」と云われる理由です。

さて、先ほどの渋谷のスパ爆発事故の後、温泉法が改正されました。大雑把に言うと下の絵のようになったのです。

要するに、”温泉を汲み上げた時に出てきたメタンガスは危険なので、温泉と分離させて空気中に放出しなさい”ということです。

問題を整理してみましょう。「関東平野の地下には温泉と天然ガスが混じり合った地下水のプールがある」→「資源として天然ガスを掘削すると地盤沈下の恐れがあるので規制している」→「この天然ガスはメタンガスであり空気中に放出すると二酸化炭素の20〜40倍の温暖化効果がある」→「燃料として燃やせば石油系燃料よりも少ない二酸化炭素しか発生しない」→「温泉法の監督官庁である環境省は可燃性ガスなので危険の無いように空気中に放出せよと言っている」→「資源としての天然ガスは経済産業省だが、先述の地盤沈下問題があるので基本的には天然ガスとしての掘削は許可していない」ということになります。

新たに天然ガス掘削として許可はしなくても、温泉を掘ったら出てきてしまう天然ガスを何で東京ガスに買い取らせないのか?危険物取扱主任の資格が要るとかコストが合わないとかゴタクを並べるのでしょうが、天然ガスとして集めてポンプで圧縮→ボンベに詰めて東京ガスが回収をするということを条例で義務化すれば良いだけの話で、少なくともメタンガスとして放出して温暖化を加速させて、近年増加しているゲリラ豪雨で死者を出すより、ずっと”安いもの”ではないんでしょうかね(#−−)最も政府や東京都の役人にとっては国民の命など100円の値打ちも無いのでしょうが!

こういうところを反省しないので、自然災害や原発事故というのは起こるべくして起こるのだと気付けないのが、やっぱり「馬鹿の壁の馬鹿側にいる人たち」なのでは無いでしょうか?

もう既にかなり多くの人が知っていることですが、生ゴミ(野菜クズや肉・魚介類のクズ)や糞尿からは、発酵させるとメタンガス=都市ガスが作れます。

『バイオガス 環境用語集ECネット

バイオガス 【英】Bio Gas [同義] メタンガス発酵

解説

再生可能エネルギーであるバイオマスのひとつで、有機性廃棄物(生ゴミ等)や家畜の糞尿などを発酵させて得られる可燃性ガス。

主な成分はメタン(CH4)が60〜70%、二酸化炭素(CO2)が30〜40%、その他微量の窒素(N)や酸素(O)、硫化水素(H2S)及び水(H2O)等を含む。

このようなガスの熱源利用は、南アジアや中国で古くから行われている。一方、欧州の酪農国では1980年代末から家畜糞尿の処理を主たる目的として取り組まれてきたが、近年では化石燃料に替わるエネルギー源としての活用が地球温暖化防止対策に有効であるとして、廃棄物処理の観点以上に注目されてきている。

埋立地等で有機性廃棄物の分解過程等で発生し大気中に放散されるメタンガスは、CO2の21倍の温室効果を有し、京都議定書の対象ガスのひとつに定められている。バイオガス利用により、大気中への自然放散が抑制されることもまた、温暖化防止対策につながる。

なお、発酵処理後に残る消化液は、液肥と呼ばれる良質な有機肥料として農場に還元される。』

日本の自治体ではこうした有機物系のゴミは埋め立て処分をするか、焼却炉で燃やして灰にして減量した上で埋め立てしているのが現状です。

何故、資源に出来るものをゴミとして捨てて、新たに外国から天然ガスとして買わなければならないのでしょうかね?

「ゴミを全てバイオガス製造に回しても日本の需要を満たせるわけではないから」とか「まだ、コストが掛かるから」という理由が大きいと思いますが、例えば東京都などはオリンピックの誘致活動で

100億もの金を使えるのですから、湾岸の埋立地に都民のゴミと糞尿を原料にメタンガス製造所を作ることは可能でありましょう。日本の全需要を満たせなくても、数%輸入依存率が下がるだけでも”エネルギー自給率を上げて安全保障に寄与する”ことができる訳で、外交上も

ロシアの盗られたサハリンからガスを購入する時でも「別にお宅のガスを買わなくても日本はやっていけるから。どうしても買って欲しければ北方四島返還しろよ」という外交交渉もできるし、年々悪化する温暖化による洪水などの死者を減らせるかも知れないことを考えたら、

”防衛上も極めて重要な事業”であると言えます。日本の経済人というのは「資源は輸入するもの」と思い込んでいるし、日本の政治屋というのは「エネルギーや食糧は核ミサイルを持つより重要な軍事戦略」という考え方ができない無能力者であるとい得るでしょう!

太平洋戦争で日本がアメリカに負けたのは(欧州各国には済まないが、東南アジアの戦線で英・豪・仏・オランダなどの軍隊にはボロ勝ちしている。負けたのは米軍に対してだけ)通信技術が劣っていたのと、武器・燃料・弾薬・食糧の補給が続かなかったことが大きな敗因だったという教訓をまったく生かせない,

今時政治屋の無知・無能には呆れるばかりです!(#−−)ゴミやウンコは重要戦略物資なのです!

下のグラフは独立行政法人 物質・材料研究機構元素戦略センター 原田幸明氏の「都市鉱山とリサイクル」から転載した資料です。

鉄・銅・プラチナという工業製品や建築材料として”ありふれた”金属3種類についてのデーターです。「埋蔵量ベース」とはまだ鉱山として開発されていないが、恐らく地球にあるだろうという量、「埋蔵量」とは現在採掘されている鉱山にまだ未採掘で眠っている量。皆さんも推測出来るようにここ最近、中国が恐ろしい勢いで資源を消費していることが分かります。(^^;

右側のグラフは埋蔵量(推定)に対してどのくらい世界中で、この3種類の金属を使用しているか?というグラフですが鉄のようにありふれた金属でさえ埋蔵量の限界、銅・プラチナはオーバーしていることが分かります。つまりグラフの上の水色の分量はスクラップなどのリサイクルで賄われているということです。

車に余り詳しく無い人は知らないでしょうが、プラチナは車に最も必要とされる金属で、排気ガス浄化装置の触媒、点火プラグの電極(昔の鉄や銅の電極に比べてススで汚れない)には欠かせない金属です。

銀は世界の埋蔵量の20%以上、アンチモンは19%くらい、金は16%くらいが様々な製品に加工されて、日本国内に存在しているという訳ですな(^^)

そもそも「都市鉱山」とは東北大・南條道夫教授が提唱したもので、充分リサイクルされていない電子製品などに含まれる資源を鉱山に例えたものです。

これを受けて、2007年10月29日からの4日間開催された、国際シンポジウム「ISSEM2007」(社団法人未踏科学技術協会や独立行政法人物質・材料研究機構などが主催)において採択された。ドイツや中国などの9カ国、約130人の研究者が沖縄県・石垣島に集まり協議や発表が行われ、「石垣島宣言」が採択されました。

しかし、これらをリサイクルによって再び資源として利用するには、以下のような問題点が指摘されています。

本当は、資源小国である日本こそこれら廃棄された製品に含まれる資源を100%活用したいところですが、製品を分解して電子基盤など資源が含まれている部分を分離するのにかなりの人手が掛かることから、せっかく集めた廃電気製品を中国に輸出して、日当100円とか200円で分解する中国人を雇って、現地の企業が精錬して再び日本に輸出してくる(または中国企業が資源として使用する)

ということが続いてきました。

では、こうした電化・電子製品のリサイクル率を見てみましょう。

数値としてグラフ化できるほどにはリサイクル出来ていないんですな(^^;では、”資源ゴミ”として輸出されているのはどのくらいなのでしょう?

主に貿易統計(財務省)のデーターが元ですが、貿易統計はそれほど「資源ごみの輸出」について細かい中身をデーターとして取っていないので、特に携帯電話やパソコン

などの稀少金属については実態はほとんど分かっていません。

PETボトルを含むプラスチックゴミに関しては、日本で再資源化(上のグラフの棒グラフ)されたもの以外(上のグラフ・折れ線と棒グラフの差)はほとんどが中国に輸出

されているようです。

「都市鉱山」と呼ばれてテレビのエコ番組などで盛んにもてはやされている携帯などの小型家電ですが、定義づけとしては「家庭で使用する電気・電子製品のうち、法に基づくリサイクルの制度を有せず、電子部品等の

集積度が高いと思われる製品のうち、比較的小型のものを「小型家電」と呼ぶ。-法に基づくリサイクル制度を有する製品:家電4品目(テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機)

及び資源有効利用促進法の指定再資源化製品2品目(パソコン、小形二次電池-充電できる電池)」(経済産業省・レアメタルリサイクルの現状より)というもので、

以下の製品があります。

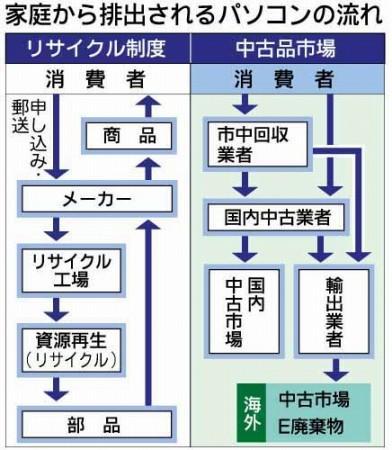

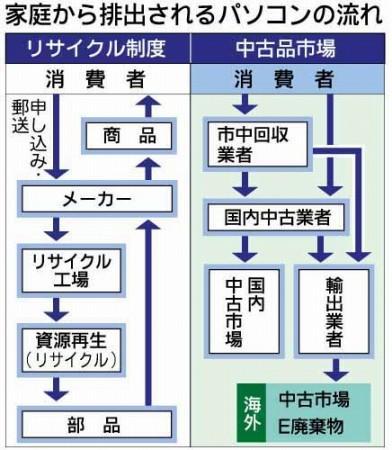

リサイクルの掛け声は高いですが、実際にはパソコンを例にとると

この図の左側の流れがメインなら良いのですが、98%〜99%は右側の流れがメインになっています。パソコンメーカーに引取ってもらうにも送料がかかります。どこの店で買ったものかを問わずに家電量販店に持ち込めば、左のサイクルに乗って国内でリサイクルするように制度を改めれば

いいのでしょうが、経済産業省もやる気はまったく無し!結局、費用が掛かるため不用品引取り業者に持ち込み、中国などに輸出→安い人件費でレアメタルを取り出して、日本に高く売り付けたり尖閣問題と絡めて、輸出制限をかけたりすることを簡単に政府が認めてしまっている。という馬鹿げたことになっているのです(#−−)

さて、プラスチック類に関しては全部とは言えないまでもある程度はリサイクルされています。ところが,車の解体やプラゴミの破砕段階で様々な種類のプラスチック(数百種類もあるので、ダイオキシンが出る塩素系のものと他のものとは混ぜられない)が混じってしまって分別できない状態になってしまうことがあります。

これらを総称して”廃プラスチック=廃プラ”と呼びます。リサイクル業者がこっそり不法投棄していたりと問題になってきました。おいらのHPの環境分野でも2005年から「火力発電所や製鉄所のように高温で燃焼させるところで燃料として一緒に燃やしてしまえば良い。新たに廃プラ対応のゴミ焼却炉を作る必要は無いし、燃料の一部となればその分化石燃料を使わなくても良いのでエコである!」

と言って来ました。その後、製鉄所など様々なところがこの試みにチャレンジしてきました。(新日鉄さん。JFEさんHP閲覧ありがとう!)ところが、

皮肉なことに、日本国民も”ゴミを全体として減量させよう!”と取り組んできたために、次のような事態となってしまいました。

分別進み排出量減 思わぬ影響 環境意識高まり、ごみ発電減少

2010・5月4日7時56分配信 産経新聞

環境への意識の高まりなどを背景に、家庭や企業などから出るごみ(一般廃棄物)が年々減少し、平成20年度は19年ぶりに5千万トンを下回った。だが、温暖化対策に役立つとして進められてきたごみ発電量も減少に転じてしまった。思わぬところに、環境問題の難しさが出た格好だ。(杉浦美香)

全国の一般ごみの総排出量はピークの12年度(約5483万トン)から漸減、20年度は4811万トンになった。

8年間で、1割強のスリム化に成功したことになる。政府は24年度に約5千万トンに減らすという整備計画をたてているが、早くも到達してしまった。

資源のリサイクルが進み、家庭や会社でごみを減らす取り組みが進んだことに加え、景気の低迷によって企業活動や消費活動が鈍くなっていることが背景となったようだ。

■施設増加

ところが、同じく政府が推進してきた、ごみの発電量までが減少する結果になってしまった。

総発電量は20年度、前年比約3%減の6935ギガ(10億)ワット時と減少した。

この量は、日本の総発電量の0・6%に相当するが、21年度はさらにごみ排出量の減少が見込まれており、発電も減ると予測されている。

ごみ発電は、(1)ごみ焼却で生じる熱を活用して発電するため、エネルギーを有効に使える(2)自分の施設で使う電力をまかなう(3)余剰分は電力会社に売り、地域で使うことができる−といった「一石三鳥」の策であるため導入する自治体が増加してきた。

発電施設は10年度は全国で201施設しかなかったが、20年度には300施設に増え、発電効率も改善されてきた。にもかかわらずの総発電量の減少だ。

ごみが減少していることに加えて、ごみの回収の方法の変化が、総発電量が伸びない原因となっているとみられている。

家庭のごみの6割を占めていた容器包装を減らすため、国は生産者であるメーカーに処理の責任を担わす容器包装リサイクル法(7年)などを制定。発泡スチロールやペットボトルといった容器や包装が、分別の徹底によってリサイクルが進められてきた。

しかし、発泡スチロールやペットボトルなどは熱カロリーが高いため、焼却に回されなくなると、ごみ発電量はマイナスになるという結果を生んでいるのだ。

■バランス

京都議定書で課せられた24(2012)年までに温室効果ガス排出量を2年比6%削減を到達するため、ごみ発電量を増加させる方針をたてているが、現実には増加どころか、減少してしまっている。環境省廃棄物対策課では、「このままだと増加の目標達成は厳しい」と厳しい状況に追い込まれてしまった。

鳥取環境大・サステイナビリティ研究所長、田中勝教授は「リサイクルでごみの量を減らすのは、取り組みとして必要だ」と指摘。その上で、「自治体の中には汚れたプラスチック容器を洗うまでして手間やコストをかけ、リサイクルに重点を置いている。汚れたプラスチックなどは発電にまわすなど、リサイクルとごみ発電をバランスよく考える必要があるのではないか」と話している。

また、一頃流行ったゴミを破砕・圧縮して固形燃料を作る自治体の取り組みも

ごみ固形燃料化 52施設の処理費、焼却の2倍…本紙調査

2008・3月31日16時47分配信 毎日新聞

ごみが燃料に変わるとして注目されたRDF。実際は施設側が引き取り料を支払う事態になっている

ごみを燃料に変えるリサイクル技術として注目されたRDF(ごみ固形燃料)化施設で、自治体が運営する全国52カ所の平均処理費用(05年度)が1トン当たり約5万2000円と、焼却処理のほぼ2倍に達していることが毎日新聞の調べで分かった。施設でのごみ処理量は年間70万トン超のため、RDF導入で国民負担が年間約200億円重くなった計算になる。燃料としての評価が低いためRDFの販売も不振で、事業は事実上破綻(はたん)している。

RDF化施設は93年度から国の補助対象事業となり、環境省によると、建設費などでこれまでに支出された補助金と交付金は計約559億円。今回判明した処理費は各自治体が支払ってきたコストで、操業を停止しない限り重い負担が続く。

処理費用は人件費、光熱費、修繕費などの運転経費に、施設建設の際に自治体が行った起債(借入金)の償還費を加えた額で、現在稼働中の53カ所の施設のうち、07年3月に稼働し05年度の費用が算出できない奈良県広陵町の施設を除く52カ所から回答を得た。

その結果、ごみ1トン当たりの処理費用は▽3万円未満8カ所▽3万〜5万円台27カ所▽6万円以上17カ所で、平均5万2887円。費用のばらつきは、施設の故障頻度や規模などによるとみられる。

一般的な焼却処理費用は1トン当たり2万〜3万円前後とされ、RDFが高コストになる理由として、各施設は(1)工程が複雑で機械設備も多く燃料費、光熱費、修繕費が高い(2)生産されたRDFを燃焼させた場合、石炭より発熱量が低いなど燃料としての評価が極めて低い(3)RDFは安全に管理しないと発酵・発熱し、爆発する恐れがあるため保管費用がかさむ(4)当初「発生しにくい」とされたダイオキシンが生成され対策費が必要になった−−などを挙げた。

静岡県の御殿場市・小山町広域行政組合の施設は操業開始(99年)直後からトラブルが続き、メーカーや商社を相手取った民事訴訟に発展(20億円支払いで和解)。高コストから焼却を選択する自治体もあり、長崎市は長崎県からRDF導入の打診を受けたが拒否し、焼却炉の建設計画を進めている。【三木陽介、奥山智己、岩佐淳士】

◇ごみ抑制の施策を…ごみ問題に詳しい武蔵工業大の青山貞一教授(環境科学)の話

RDFは経済、技術、管理面などの基本データが公開されないまま推進されてきた。コスト高は当初から指摘されていたが、全国調査で具体的な数字が出たのは初めてだろう。失敗は明らかだが、単純に焼却処理に戻るのではなく、ごみの発生抑制、減量化を施策の中心にすべきだ。

◇ごみ処理費用の比較◇

(05年度、1トン当たり)

RDF(御殿場市・小山町)6万6874円

焼 却(三島市) 2万1842円

*いずれも静岡県で域内人口は約11万人

………………………………………………………

RDF平均(52施設) 5万2887円

◇RDF

Refuse(廃棄物)Derived(得る)Fuel(燃料)の略で、ごみを乾燥、圧縮して固形化した燃料。90年代から全国に建設された。ほぼ全量が発電所や製鉄所などで燃料として使われているが、多額の処理委託費を支払い引き取ってもらっているのが実態。三重県で7人が死傷する爆発事故(03年8月)が起きるなど安全面の問題も明らかになっている。

中々Reuse(再利用)も難しいものです。(^^;こうしたリユース・リデュース・リサイクルの輪を作るには、市町村や幾つかの市町村が集まった広域連合程度では費用負担に限界があるのではないのでしょうか?最低でも都道府県単位で集中処理工場を作らないと採算が取れないと思います。

空き缶を含む金属類=種類別に分別して都道府県ごとにクズ金属として製鉄・非鉄金属精錬所に売却。

小型電子機器=経産省では作る時点で分解し易い製品を作るべきだとしているが、いずれにしても人手をかけなくてはならないリサイクルは人件費の安い途上国へのゴミ輸出を増やすだけなので、現在やっている破砕→高温で溶解(このときにプラスチック類と混じっていても燃料として燃えてしまう)→比重や化学処理などで金属ごとに分離させる。

という現在のやり方を基本線では踏襲する。ただし、今のところ分離・抽出できる金属の種類が限られている(金など数種類)ので、この辺の技術開発を急ぐことと、ゴミ輸出業者が介入できないように『独立行政法人・資源回収機構』を作る。誰でも壊れたり不用になった小型家電製品・携帯電話はどこの店で買ったものでも電気店に持ち込める→電気店に定期的にこの回収機構からのトラック便が来て回収→国内の小型家電に含まれる稀少金属は全量国内でリサイクルする。という流れをシステム化する。

有害物質を含む製品=蛍光灯・ブラウン管など有害物質(水銀など)を含むゴミも都道府県単位で専用の処理ラインを持つ処理工場を作り、大量に処理することで処理単価を下げる。

生ゴミ・可燃ごみ=そのまま焼却はしない。工場で腐敗・発酵させて徹底的にメタンガスを作る。→これらのメタンガスは都市ガスとしてガス会社に売却するか、プロパンガスボンベに詰めて販売するか、カセットコンロ用として販売する。地下から掘り出した天然ガスや液化石油ガスより高いかも知れないが、『将来の環境を買っている』との啓蒙活動をすると同時に化石燃料に「炭素税」をかけて、その税金分をこうしたリサイクル燃料の製造コストの補填に使う。

災害瓦礫=木質のものは上と同様とする。単純に燃やしてお終いにはしない。

結局、エコ、地球資源の保護というのは「転んでもタダでは起きない根性」=「捨てるんでも何がしか再利用やエネルギーを取り出さないと損だという考え方」が重要だ。と思います。

農村地帯に暮らしていると、毎年膨大な量の雑草が刈られます。最終的に燃やされたりしてしまいますが、今の技術ではこれらの雑草からバイオ・エタノールを作ることは可能です。一方、「日本中でそうしたとしても自動車に必要な燃料の数%にもならない」という意見もあります。しかし、発想を変えれば、車の燃料を数%でも自給率を上げられてCo2の排出を抑えられる。という事になります。本来ゴミとして燃やしてCo2を排出してきた雑草も燃料の一部(E3燃料とか)になれば”Co2増加方向へと向かっていたベクトルが減少方向に動く”のです。

より低炭素な方向をコツコツ積み重ねて行かないと温暖化という人災は免れません。既に2012年7月24日時点でNASAによると北極のグリーンランドの氷は全て溶けてしまいました。我々人類は自らを含めて全ての生き物の未来を奪い去る資格があるのでしょうか?(#−−)